El Nido,成立于2010年,是北京最早经营精酿啤酒的酒馆之一。名字选自西班牙语,中文翻译为“家",我们希望在忙碌的北京,时间可以在这个院子里慢下来,你可以卸下一身疲惫。品牌主要经营进口精酿生啤,是进口精酿厂牌中国首发第一站,被誉为“北京精酿天花板”。全国拥有门店北京4家,广州1家。

除了关心全球顶尖的酒水品牌,我们也关心附近的生活与社会议题。在过去的三月里,El Nido联合方吧发起妇女节特别企划《北京女调酒师指南》,向大家隆重介绍在北京的这群天才女调酒师们。

我们用一整个月时间,面对面采访了数十位女性调酒师。她们有奖项等身的资深调酒师,也有年轻的调酒新星,还有不少跨界创业的斜杠大女主。

我们试图客观整理出一份酒吧行业女性从业者白描,希望给更多同行或相关行业的朋友带来一些启发,更重要的是,给更多女性在事业发展和人生选择上一些鼓舞和力量

时间有限,我们难以覆盖北京所有女调酒师,在这里也向更多优秀的女性同行发出邀请:《北京女调酒师指南》这一企划我们希望可以不断完善下去,直到有一天它能覆盖每一位优秀的女性从业者,成为一本完全的「指南」。

一张属于她自己的吧台

几乎所有现当代女性主义作家、女性题材的创作都绕不开一句名言:「女人想要写小说,她就必须有钱,还有一间属于自己的房间。」

它深刻深刻揭示了女性在历史中被限制的空间——无论是工作,还是生活。直到今天,我们依旧在努力争取属于女性的独立空间。

它揭示了女性在历史中被限制的空间——无论是工作,还是生活。从过去到现在,从女性可以在哪里工作,可以做什么工作,到女性可以在哪里喝酒、和谁一起喝酒,都受到严格控制。直到今天,我们依旧在努力争取属于女性的独立空间。

思想的冲击从未停止,女人和男人一样同等拥有表达自己的欲望。男人需要的尊重,成就与认可,作为人类一半的女人,同样需要。

一百年前,全球女调酒师数量加起来不超过200位;上个世纪初,美国有超过半数洲不允许女性进入酒吧,更别说女调酒师。直到战争开始。

回望历史,我们可以发现整个20世纪就是一段女性觉醒史,战争成为至关重要的一环。男人们上战局,女人们收拾残局。二战使女性走出家门,走入工厂甚至走进吧台。虽然战争的结束也迫使女性回归家庭,但已经醒来的人不会轻易再次陷入沉睡。

我们未能查找到有关全球女性调酒师从业者占比的权威数据,唯一能肯定的是,女调酒师的数量在不断增长。作为精酿啤酒吧,El Nido目前拥有全职员工40+名,其中7位是女性。而鸡尾酒吧方吧,在北京的四家门店拥有共计9名调酒师,其中3位是女性。

数据只是一个单薄的维度,每一位具体的女性是如何用自己的方式,在「一张属于自己的吧台」里绽放光彩的过程,将比数字本身更为丰富与动人。

入行10+年

遇见所有性别偏见

在女性主义还不像今天这样普及的年代,彼时刚踏入酒吧行业的女调酒师Zoe(现任Mokihi品牌主理人)和张源(现任廊房酒水总监),要面临的性别偏见与刻板印象比现在多得多。她们所经历过的,或许更符合传统想象中一个「酒吧里的女人」所会遇到的一切。

在做调酒师之前,Zoe有过一段汽车4S店的销售经历。汽车也是传统上由男性主导的行业,初入职场的Zoe既是新人又是女孩,时常遭遇被男同事半路截单的情况,导致最终自己丢了客户。即便向上抗议,同为男性的领导也只是给出「这也没办法」的敷衍回应,让事情不了了之。等到Zoe靠自己挣够钱准备买车时,也被同事调侃:「你一个女孩子,买车用来做什么。」

就是她这样「一个女孩子」,靠努力拿下第一辆属于自己的汽车,也拿下了金牌销售的称号。

对Zoe来说,转行进入调酒,这不是一个从一开始就明确目标,朝着梦想奋进的热血故事,而是天生对学习新鲜事物的渴望,在冥冥中给她的指引。

在发现目前工作已无法让她学到更多后,转行就是一个顺理成章的决定,而成为一名调酒师,则是Zoe在经过综合筛选后的最优答案。

「调酒能让我保持疯狂学习新东西的状态,和同行学,和前辈学,比赛拿了奖还可以出国学,我就觉得,这个(做调酒师)可以。也没有什么迷茫期,我就是喜欢学习,回过头想会觉得这一切都蛮妙的。」

入行一年,Zoe接连拿下World Class世界级调酒师大赛北方赛区前五、首届君度女王大赛冠军,出道即巅峰,再次印证了调酒师这一职业对她而言仿佛是命中注定的选择。

在女性力量和舆论影响力被放大的今天,我们鲜少听见直白的性别偏见和针对女孩的说教。而在当时,对Zoe来说是家常便饭。甚至在面试时,差点因为老板之一不想招女孩的刻板印象,而永远错过这个行业。

越被说教,Zoe就越较劲。如今我们说女性不需要自证,但在当时,「自证」却是女性最好的也是唯一的武器。加倍的练习时长,全方位的学习提升,「只要证明自己足够完美,那就没人可以指责你什么。」

除了质疑女性的专业技能,还有另一种针对性别的现实情况也时有发生。

「你所想问的一切,我都遇到过。」还不等我们想好如何委婉措辞提问,张源就已经了然我们想要问什么,然后大方做出回应。骚扰,揩油,表白,尾随……这一切都是张源在吧台工作时所经历过的。而她的应对,就是简单干脆地设立底线,然后果断说「不」。

「你要设置一个自己的底线。自己底线接受度以上的,能包容则包容,毕竟酒精放大人的感官,一点点的(冒犯)也能理解。但是一旦你自己感到不舒服,达到自己设置的那个底线了,就要果断,一定是果断地,勇敢,立即在当下说不。」

张源语气强硬地连说了好几个「果断」,并且边说边演示,除了语言外,动作上也要直接伸手表达拒绝,主动拉开令人不适的距离。

各行各业都有一套自己的游戏规则。在酒吧行业,女性从业者则是需要在自我保护与职业形象之间找到平衡。吧台里的张源拥有令人瞩目的气场,有客人形容她是「发光的」。看到了光环的我们,表达出的赞美都会得到她的大方回应,一如她本人所说:「被夸是再正常不过的事」。

但光环同样也是一道警戒线,若是有意想要超过安全距离,你也会马上感受到灼烧的疼痛,那是来自她的警告。

半道跨界

挑战老师傅

传统互联网平台的增长乏力,小红书逆势猛起,女性成长赛道成为新的增长风口,一波创业潮在女性之间悄然兴起。书店,花店,咖啡馆,到今天,女性的开店清单里已经加上了酒吧。

更多女性也因此走进酒吧,收获愉悦的现场体验后再口耳相传,于是女孩之间逐渐约定俗成式地拥有了秘密据点,这些酒吧也会因此被外界贴上「女性友好」的标签。

虽然我们始终认为,酒吧应该是不分性别,面向所有人都友好的场所。但这样的标签也有它自己的利弊:好处是让更多女性有了去酒吧看看的想法,打破对酒吧的偏见;坏处则是,例如「Libertango」就曾因此被误解为只允许女性顾客进门。

Libertango的主理人徐茉栩是一个如电影女主角一般的存在,尤其是会出现在邵艺辉导演镜头下的那一类:她玩乐队,卖vintage,开酒吧,一如电影《好东西》里的小叶,自由,浪漫,和一点点野心。

「Libertango在未来或许会变,它可以是酒吧,书店,服装店,或者别的什么。」徐茉栩坦言,与传统的鸡尾酒从业者不同,自己对开酒吧没有执念,但自己一定会坚持开店,用不同的业态承载自己不同的表达。

起初,茉栩也不知道自己适不适合做酒吧,也没有预料到主要客群会是女孩。但最后,茉栩带领团队一起打造出了极具魅力与辨识度的品牌文化,吸引无数女孩前来看看,曾止步于她们梦里的生活,是如何在Libertango变为现实。外卖鸡尾酒,古着店,夸夸会,三分钟现实社交,外面的世界明暗交替,Libertango的客厅永远亮着一盏明媚的灯。

Libertango也由此成为那时胡同里最特别的酒吧:女老板,女员工,女顾客,新鲜的活动,一屋子女孩把酒言欢。

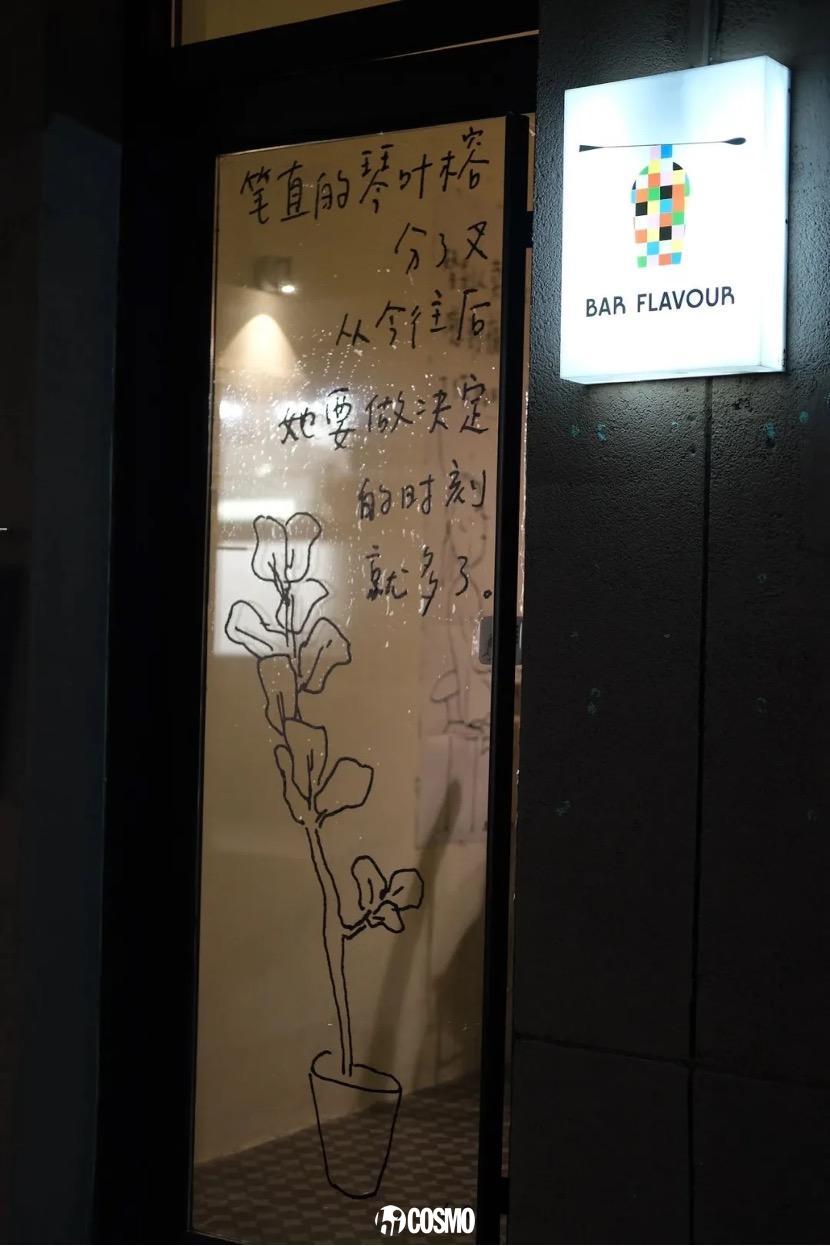

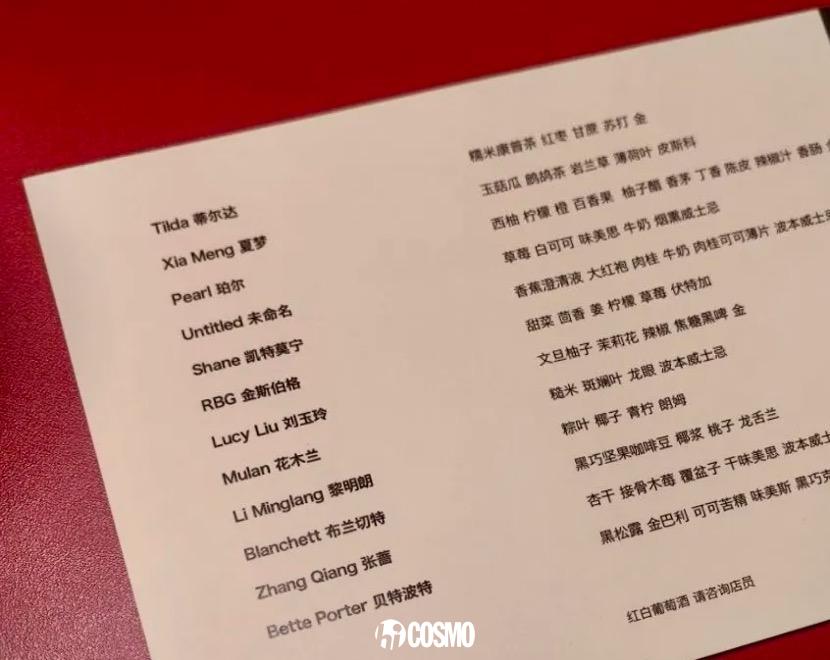

位于Libertango北锣鼓巷店不远的酒吧Dili Pala,由两个女孩联合创立,一名是调酒师小董,另一名则是从大厂毕业后开启人生新征程的小黎。在东四北大街的Bar Flavour两名创始人也与Dili Pala的配置相似。两家店都是刚开业、甚至还未开业时便在小红书上走红,开始营业后,也各凭实力,在短时间内就聚集了一批自己的忠实客群。

不论是从产品本身还是门店整体氛围,她们仿佛天生具备敏锐的洞察力和独到的感知,既能捕捉时代的微妙变化,也能回应那些未曾言明的渴望。

这种特质凝结成一种独特的暗号,无需刻意宣扬,便能吸引志同道合的灵魂相聚,从而使她们本人和品牌在行业中成为不可复制、难以取代的独特存在。

同样开设于去年年末,同样是在社交平台上一炮而红的酒吧「女子饮酒社」,则承载了更多非议。因为它明确禁止男性进入,除非有女性的陪同。女性用户因此少有地体验到了伴随自己性别而来的特权,诚然会带来微妙的兴奋感,这是写在人性里的条件反射。

抛开有争议的部分,无论是品牌形象、门店装修还是产品设计,女子饮酒社都展现了高水平的完成度,比起称它为酒吧,它更接近于一个立体的IP,或是一个完整可复制的商业模型。「女子饮酒社」这几个字的影响力已经远超了团队内任何单一个体,这在某种程度上也颠覆了传统鸡尾酒行业依赖优秀调酒师出圈的模式。

这一切与女子饮酒社背后几位合伙人的从业经验也密切相关,她们本就是已在各行各业做出过成熟商业案例、拥有丰富营销经验的操盘老手。

从Libertango的试探性尝试,到Dili Pala和Bar Flavour「文武搭配」式的合伙创业,再到「女子饮酒社」的成熟化运作,女性酒吧从业者们开辟出了各式各样的新道路,挑战着原本由男性主导的行业格局。

女调酒师的风情

确实有一万种

影视剧中的女调酒师常常被描绘成引人注目的角色,她们或是美艳动人、迷人性感,或是如龙门客栈老板娘那般泼辣勇敢,快活逍遥。

如果说徐茉栩符合大众对酒吧女老板的所有想象,那么方吧的店长同时也是调酒师玲,绝对是最特别的那类,就好像截然不同的几个人同时长在了她身上:她是自由的又是被禁锢的,是传统的又是反叛的,是漫无目标的又是信念笃定的。

放在行业里,她不是强调女性力量的那类先锋女调酒师。但放在日常生活里,她本人就是我们身边随处可见的一种女性处境。

当你问她女性职业发展诸如此类的宏大问题时,她只会笑嘻嘻说:「想那多干啥,我从不想这些。」旁人评价这是属于她的大智慧。

起初我们认为这样的答案难以和女性议题产生关联,后来我们发现,这既是真实的她,也是真实的女性境遇:迫在眉睫的柴米油盐,由不得细想任何主义。不是每一个女人都有机会体验《出走的决心》里李红那样的觉醒时刻,现实生活中的女人被生活紧逼后,出走是她们的唯一解法而非追求。

从小城来到北京,2017年入行做调酒师,那时她一天打两份工:白天在游泳馆咖啡馆兼职、餐厅服务员、或是电话客服,晚上做调酒。而她的标签是一名有家庭、有孩子的妻子,一个外出务工,为家庭打拼的女人。

与此同时,她的生活又是那样丰满充实:喜欢独自旅行,喜欢和朋友们看展,喜欢艺术,即便用她的话来说是「随便瞎看看」。活在现实里,也拦不住脑海中天马行空的念头,玲总是想办法去实现那些念头

玲那些天马行空的念头总能变成酒单上的惊喜风味,譬如这杯「逗你玩儿」,它将老北京豆汁与香菜风味融合,广受好评

对传统家庭来说,调酒师一定是一份难以理解的职业,这其中只有玲自己知道,她耗费了多大精力去调和工作与家庭的关系。

直到今天,成为方吧全职调酒师,再到成长为方吧店长,养活家庭和自己依旧是玲工作的主要驱动力。这也再一次验证了,酒吧行业虽然背负种种偏见与刻板印象,但也平等给所有人提供向上的通道。

调酒师是一项职业

无关性别

在采访中我们发现,一旦开始有关行业的严肃讨论时,调酒师们更多在聊的是从业者的专业度,而非性别。

「进入吧台,你就是一个职业的人,而非男人或者女人。」张源说。

接受采访的调酒师们也都表示,性别并没有影响到她们的工作表现,男女调酒师没有什么显著差异。调酒技术的高低、服务质量的好坏,都源自个体的差异,而非性别本身。

「哪个餐饮创业者不是每天一起床打开手机就面对来自房租员工供应商客人合作方等全方位的大大小小困难?我并不认为我目前职业发展中,性别有给我带来任何好或坏的影响。」廊房创始人饭饭的有感而发。

站吧台,点单,调酒,与客人聊天,盘点,洗杯子……如果硬要说女人是水做的,那么女调酒师就是水泥做的。在通往行业金字塔尖的道路上,成为一个六边形战士是每个从业者的终极命题,相较之下,「性别」是被提及度最低的议题,甚至从未真正构成过问题。

即便是女性独有的生理期和孕期等特殊时刻,饭饭也举例:「澳洲知名调酒师Shay在怀孕六个月的时候,还到廊房参与客座活动整晚;廊房的店长丽姐也在怀孕后一直坚持工作了八个月。」在大部分行业里,怀孕后至生产前女性依然可以继续从事之前的工作,虽然面临极大挑战,但也没有想象中难以克服。

伍尔夫在书中写到:「纯粹只做男人或女人,也是毁灭性的。必须做男性化的女人,或是女性化的男人。」在餐饮、酒吧行业更是如此。服务于形形色色的客人,调酒师需要具备高适应力和应变能力,游走于各种角色之间,既能展现出温柔的关怀,又能保持足够的坚韧和果敢。

于是,一名受人尊敬的调酒师并不在于谁更「男人」或更「女人」,而在于能否突破性别的局限,找到适合自己的角色。这是这个行业最精彩也是最公正的一面,它信仰一些朴实的真理:勤能补拙,勤劳致富,学习就有成长,付出终有回报。

勇敢的女人

先享受世界

社会对女性天然有一套角色设定与期待,许多女性的内耗与焦虑正是源于发现自己人生的节奏与主流叙事脱节。但事实上,女性或许无需拘泥于传统的生活套路,反而可以依靠独特的想象力与创造力,勇敢地成为自己生活规则的制定者。

女性需要勇气,在酒吧行业工作者的女性更需要。大到勇于漠视淹死人的口水,勇于突破传统对女性的角色预期,小到勇于直面工作中令人不适的眼光与行为,勇于与家人沟通自己的职业选择,这也是许多年轻同行正面临的挑战之一。

《北京女调酒师指南》企划初衷也包含着「打破外界对行业的偏见」。我们想通过优秀女调酒师们自己的故事与成就,激励更多女性勇敢追寻自己的生活,不论是加入我们,勇敢在行业中立足,还是在其他领域大胆展现自己的才华和思考。勇气的本质是在于坚持自己对于生活的理解和选择,无论这个选择是偏向传统,还是挑战固有框架。